INNOVATIV + TRADITIONSBEWUSST

EINFACH FRANZISKUS

MENSCHLICH + MODERN

EINFACH FRANZISKUS

EINZIGARTIG + VIELFÄLTIG

EINFACH FRANZISKUS

- 1

- 2

- 3

Neugeborenen-Vorsorge & Hilfreiche Informationen

Auch für Neugeborene gilt: Vorsorge ist die beste Medizin

Herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Kindes!

Unsere Fachärztinnen und Fachärzte sind rund um die Uhr für Sie und Ihr Kind da. Wir begleiten Sie während des stationären Aufenthaltes und beantworten gerne Ihre Fragen. Im Rahmen der Vorsorge wird Ihr Kind von uns untersucht, um frühzeitig mögliche Erkrankungen zu erkennen und zu behandeln. Die Untersuchungen, die in den ersten Lebenstagen durchgeführt werden, stellen wir Ihnen gerne vor und erklären einige Präventionsmaßnahmen.

Auch Sie können etwas dafür tun, damit Ihr Kind gesund und sicher aufwächst.

Die ersten Untersuchungen: U1 und U2

Nachdem das Team der Geburtshilfe Sie bei der Geburt betreut hat, kümmern sich die Kinderärzt:innen im Weiteren um die Gesundheit Ihres Kindes.

Je nach Vorbefunden aus der Schwangerschaft, Ereignissen in den Tagen um die Geburt sowie der Anpassung Ihres Kindes nach der Geburt untersuchen wir Ihr Kind entweder direkt nach der Geburt als sogenannte U1 oder spätestens am nächsten Tag im Neugeborenenzimmer. In letzterem Fall würden die Kolleg:innen der Geburtshilfe die U1 nach der Geburt direkt im Kreißsaal durchführen.

Diese erste kinderärztliche Untersuchung hat viele Gründe:

- Wir möchten sicherstellen, dass Ihr Kind zumindest augenscheinlich gesund ist und eine unauffällige Anpassung nach der Geburt zeigt.

- Wir schauen nach Hinweisen für eine Infektion

- Wir prüfen, ob Befunde aus Ihrer Vorgeschichte oder Schwangerschaftskomplikationen eine weitere Abklärung und Untersuchungen beim Kind erfordern.

- Wir klären mit Ihnen Fragen, die sich in der Schwangerschaft und bei der Geburt ergeben haben.

- In der Regel erfragen wir auch den künftigen Kinderarzt, die betreuende Hebamme und notieren die Telefonnummer für spätere Rückfragen oder Befunde. Sollte die Untersuchung direkt nach der Geburt stattfinden, werden wir diese organisatorischen Punkte erst in Ruhe beim Neugeborenenscreening oder bei der U2 im Neugeborenenzimmer besprechen.

Gerne dürfen Sie als Eltern bei diesen Untersuchungen anwesend sein. Wir haben aber auch Verständnis, wenn eine Mutter z. B. am Tag nach einer Kaiserschnittentbindung noch nicht den Weg ins Neugeborenzimmer bewältigen kann oder der Vater vielleicht die älteren Kinder zu Hause versorgen muss. Dann wird alles Weitere bei der U2 des Kindes vor Ihrer Entlassung besprochen.

Bei allen Untersuchungen wird Ihr Kind gemessen, gewogen und gründlich körperlich untersucht. Die Ergebnisse werden im "gelben Heft" dokumentiert.

Natürlich schauen wir uns bei Fragen Ihrerseits oder des Pflegepersonals Ihr Kind auch jederzeit im weiteren Verlauf an, wenn dies erforderlich ist.

Die U3 ist meist die erste Untersuchung nach der Entlassung in der ärztlichen Praxis. Auch dort wird Ihr Baby genauestens körperlich untersucht und Sie erhalten unter anderem Tipps zu seiner Ernährung. Im Untersuchungsheft finden Sie alle Informationen, wann welche Untersuchungen für Ihr Kind geplant sind.

Hörscreening

Hörscreening

Von 1000 Kindern werden etwa 2-3 Kinder mit einer behandlungsbedürftigen Hörstörung geboren. Wir wollen diese Hörstörungen frühzeitig entdecken. Denn nur, wenn ein Kind richtig hören kann, kann es auch normal sprechen lernen.

Da sich die Hörbahn in den ersten Lebensmonaten entwickelt, ist es wichtig, eine Hörstörung so früh wie möglich zu entdecken. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren.

Im St. Franziskus-Hospital wird die sog. Hirnstammaudiometrie (AABR) durchgeführt. Dabei wird über einen kleinen Kopfhörer ein Ton abgespielt und mit einer Klebeelektrode hinterm Ohr erfasst, ob ein Signal im Gehirn ankommt. Es wird getestet, ob das Gehirn den Ton wahrnimmt. Für Ihr Kind ist diese Untersuchung vollkommen schmerzlos.

Die Untersuchung ist am einfachsten, wenn Ihr Kind vorher getrunken hat und schläft. Eine Mitarbeiterin wird hierfür einen Termin mit Ihnen vereinbaren.

Sollte die Untersuchung unauffällig sein, so müssen Sie nichts weiter unternehmen. Es liegt keine schwerwiegende Hörstörung vor. Es gibt allerdings leichtgradige Hörstörungen, die von der Untersuchung nicht erfasst werden oder Hörstörungen, die sich erst im Laufe des Lebens entwickeln. Sie sollten daher achtsam bezüglich des Hörvermögens Ihres Kindes bleiben. Ihre Kinderärztin oder Ihr Kinderarzt wird Sie hierzu bei den Vorsorgeuntersuchungen befragen.

Ein auffälliges Ergebnis der Untersuchung heißt nicht zwingend, dass Ihr Kind nicht hören kann. Aufgrund des kleinen Gehörganges oder Unruhe des Kindes kann gelegentlich kein zuverlässiges Ergebnis gemessen werden. In diesem Fall werden Sie von uns eine Liste mit spezialisierten Ärztinnen und Ärzten erhalten und es sollte dort eine Kontrolle innerhalb von 4 Wochen erfolgen. Diese Spezialisten werden Sie dann weiter beraten, falls auch die dortigen Untersuchungen auffällig sind.

Wir benötigen Ihre schriftiche Zustimmung, damit wir die Untersuchung durchführen und die Ergebnisse an die Screening-Zentrale Westfalen-Lippe übermitteln dürfen.

Information "Neugeborenen-Hörscreening"

Neugeborenen-Screening

Die meisten Kinder kommen gesund zur Welt und bleiben es auch.

Es gibt jedoch seltene angeborene Erkrankungen, die bei Neugeborenen noch nicht durch äußere Zeichen erkennbar sind. Diese Erkrankungen können bei ca. einem von 1 000 Neugeborenen auftreten. Unbehandelt können diese Erkrankungen zu schweren Infektionen, Organschäden, körperlicher oder geistiger Behinderung oder sogar zum Tod führen. Um sie zu erkennen, wird eine Früherkennungsuntersuchung für alle Neugeborenen angeboten.

Warum werden Früherkennungsuntersuchungen durchgeführt?

Diese angeborenen Störungen sollen rechtzeitig erkannt werden. Durch eine frühzeitige Behandlung möglichst bald nach der Geburt können bedrohliche Folgen einer angeborenen Stoffwechselerkrankung dieser Kinder vermieden oder gemildert werden.

Wann und wie wird untersucht?

Im Laufe des zweiten bis dritten Lebenstages (36 bis 72 Stunden nach der Geburt), werden wenige Blutstropfen aus der Vene oder Ferse entnommen und direkt zu einem Screeninglabor geschickt. Dort werden die Proben mit sehr speziellen Methoden untersucht.

Auf welche Krankheiten wird untersucht?

Adrenogenitales Syndrom (AGS), Ahornsirupkrankheit (MSUD), Biotinidasemangel, Carnitinzyklusdefekte, Fettsäurestoffwechseldefekte (MCAD-Mangel, LCHAD-Mangel, VLCAD-Mangel), Galaktosämie, Glutaracidurie Typ I, Hyperphenylalaninämie (HPA), Hypothyreose, Isovalerianacidämie, Phenylketonurie (PKU), schwere kombinierte Immundefekte (Severe combined Immunodeficiency, SCID), Sichelzellkrankheit, spinale Muskelatrophie (SMA), Tyrosinämie Typ I

Wer erfährt das Testergebnis?

In jedem Falle erhält der Einsender der Blutprobe innerhalb weniger Tage einen schriftlichen Befund vom Labor. In dringenden Fällen wird unverzüglich mit Ihnen Kontakt aufgenommen. Geben Sie deshalb für die Testkarte Ihre Telefonnummer und Ihre Anschrift an, unter der Sie in den ersten Tagen nach der Geburt erreichbar sind.

Was bedeutet das Testergebnis?

Das Ergebnis eines Screening-Tests ist keine ärztliche Diagnose. Mit dem Ergebnis können entweder untersuchte Störungen weitgehend ausgeschlossen oder eine weitere diagnostische Untersuchung bei Verdacht auf eine Erkrankung erforderlich werden, z. B. durch eine Wiederholung des Tests. Eine Wiederholung eines Tests kann aber auch notwendig sein, wenn z. B. der Zeitpunkt der Blutabnahme nicht optimal war.

Können diese Krankheiten geheilt werden?

Alle genannten Stoffwechseldefekte, endokrinen und neuromuskulären Störungen sowie Blut- und Immundefekte sind angeboren und können in den meisten Fällen nicht geheilt werden. Jedoch können die Auswirkungen dieser Störungen mit einer entsprechend frühzeitigen Behandlung vermieden oder zumindest vermindert werden.

Die Behandlung besteht in Abhängigkeit von der jeweiligen Erkrankung z. B. in einer Spezialdiät, der Verabreichung von bestimmten Medikamenten oder in der Beratung und Anleitung der Eltern zur Durchführung präventiver Maßnahmen. Spezialisten stehen für die Beratung und Betreuung im Verdachts- oder Krankheitsfall zur Verfügung.

---

Adrenogenitales Syndrom

Hormonstörung durch Defekt der Nebennierenrinde: Vermännlichung bei Mädchen, möglicher tödlicher Verlauf bei Salzverlustkrisen. Behandlung durch Hormongaben (Häufigkeit ca. 1/10 000 Neugeborene).

Ahornsirupkrankheit

Defekt im Abbau von Aminosäuren: Geistige Behinderung, Koma, möglicher tödlicher Verlauf. Behandlung durch Spezialdiät (Häufigkeit ca. 1/200 000 Neugeborene).

Biotinidasemangel

Defekt im Stoffwechsel des Vitamins Biotin: Hautveränderungen, Stoffwechselkrisen, geistige Behinderung, möglicher tödlicher Verlauf. Behandlung durch Biotingabe (Häufigkeit ca. 1/80 000 Neugeborene).

Carnitinzyklusdefekte

Defekt im Stoffwechsel der Fettsäuren: Stoffwechselkrisen, Koma, möglicher tödlicher Verlauf. Behandlung durch Spezialdiät (Häufigkeit ca. 1/100 000 Neugeborene).

Galaktosämie

Defekt im Verstoffwechseln von Milchzucker: Erblindung, körperliche und geistige Behinderung, Leberversagen, möglicher tödlicher Verlauf. Behandlung durch Spezialdiät (Häufigkeit ca. 1/40 000 Neugeborene).

Glutaracidurie Typ I

Defekt im Abbau von Aminosäuren: bleibende Bewegungsstörungen, plötzliche Stoffwechselkrisen. Behandlung durch Spezialdiät und Aminosäuregabe (Häufigkeit ca. 1/80 000 Neugeborene).

Homocystinurie

Stoffwechselstörung, bei der die Aminosäure Homocystin nicht ausreichend abgebaut wird und sich in Blut und Urin ansammelt, mögl. Symptome: Sehstörungen, geistige Behinderung und Skelett-Anomalien

Hypothyreose

Angeborene Unterfunktion der Schilddrüse: schwere Störung der geistigen und körperlichen Entwicklung. Behandlung durch Hormongabe (Häufigkeit ca. 1/4 000 Neugeborene).

Isovalerianacidämie

Defekt im Abbau von Aminosäuren: geistige Behinderung, Koma. Behandlung durch Spezialdiät und Aminosäuregabe (Häufigkeit ca. 1/50 000 Neugeborene).

LCHAD-, VLCAD-Mangel

Defekt im Stoffwechsel von langkettigen Fettsäuren: Stoffwechselkrisen, Koma, Muskel- und Herzmuskelschwäche, möglicher tödlicher Verlauf. Behandlung durch Spezialdiät, Vermeiden von Hungerphasen (Häufigkeit ca. 1/80 000 Neugeborene).

MCAD-Mangel

Defekt bei der Energiegewinnung aus Fettsäuren: Stoffwechselkrisen, Koma, möglicher tödlicher Verlauf. Behandlung durch Carnitingabe, Vermeiden von Hungerphasen (Häufigkeit ca. 1/10 000 Neugeborene).

Methylmalonazidurie

Stoffwechselstörung, bei der sich verstärkt Methylmalonsäure im Körper ansammelt, mögl. Symptome: Lethargie, Entwicklungsstörung, häufiges Erbrechen, Muskelhypotonie und Atemnot.

Mukoviszidose

Stoffwechselerkrankung, bei der Körperdrüsen abnorm dickflüssige Sekrete produzieren, die verschiedene Gewebe und Organe, vor allem die Lunge und die Verdauungsorgane, schädigen.

Phenylketonurie

Defekt im Stoffwechsel der Aminosäure Phenylalanin: Krampfanfälle, Spastik, geistige Behinderung. Behandlung durch Spezialdiät (Häufigkeit ca. 1/10 000 Neugeborene).

Propionazidämie

Stoffwechselstörung, bei der der Körper bestimmte Enzyme nicht richtig verarbeiten kann, akute und chronische Organschäden insbesondere des Nervensystems, Herzen und Bauchspeicheldrüse.

Schwere kombinierte Immundefekte (SCID)

Völliges Fehlen einer Immunabwehr: Bereits im Säuglingsalter hohe Infektanfälligkeit gepaart mit Infektionskomplikationen. Strenge hygienische Vorsichtsmaßnahmen. Therapie mit Knochenmark- oder Stammzelltransplantation, Enzymersatztherapie. Verzicht auf Stillen, Lebendimpfungen oder Transfusion unbehandelter Blutprodukte. Unbehandelt versterben die meisten betroffenen Kinder innerhalb von 1 bis 2 Jahren (Häufigkeit 1/32 500 Neugeborene).

Sichelzellkrankheit

Verformung der roten Blutzellen (Sichelzellen) führt zu Blutarmut, einer erhöhten Zähflüssigkeit des Blutes und einer schlechteren Sauerstoffversorgung der Organe: Langfristig Organschädigung. Akute Komplikationen u. a. Hirninfarkt, Nierenversagen, Milzinfarkt, Blutvergiftung und Blutarmut. Behandlungsansatz umfasst Aufklärung und Anleitung zu Verhaltensmaßnahmen, Infektionsprophylaxe (z. B. Impfungen), Gabe von Hydroxycarbamid, gegebenenfalls Transfusionen und gegebenenfalls als weiterer Behandlungsansatz die Stammzelltransplantation. Unbehandelt kann es etwa ab dem 3. Lebensmonat zu Symptomen kommen (Häufigkeit ca. 1/3 950 Neugeborene).

Spinale Muskelatrophie (SMA)

Mangel eines bestimmten Proteins (Survival-Motor-Neuron(SMN)-Protein) führt zu einer zunehmenden Muskelschwäche mit rückläufiger Entwicklung der Motorik und Einschränkung der Lungenfunktion. Die Therapie erfolgt medikamentös und symptomatisch (physiotherapeutisch, rehabilitativ, orthopädisch, psychologisch). Es gibt mittlerweile je nach Gendefekt die Möglichkeit der Heilung durch eine Gentherapie. Die ersten Krankheitssymptome bei Kindern mit infantiler SMA (der häufigsten und schwersten Ausprägung) treten bis zum 6. Lebensmonat auf. Unbehandelt versterben diese Kinder innerhalb von 1 bis 2 Jahren (Häufigkeit ca. 1/6 000 bis 1/11 000 Neugeborene).

Tyrosinämie Typ I

Defekt im Stoffwechsel der Aminosäure Tyrosin: Bildung schädlicher Stoffwechselprodukte kann zu schwerwiegenden Schädigungen von Leber, Niere, Gehirn und/oder Nerven führen. Behandlung durch Spezialdiät in Kombination mit medikamentöser Behandlung mit Nitisinon (Häufigkeit ca. 1/135 000 Neugeborene).

Vitamin B12-Mangel

Eine mangelhafte Versorgung mit Vitamin B12 kann unbehandelt zu dauerhaften Schäden am Gehirn und Nervensystem führen.

Hüftscreening

Eine angeborene Fehlstellung der Hüfte (kongenitale Hüftdysplasie) liegt in Europa etwa bei 2-4 von 100 Neugeborenen vor. Jedes Kind wird in Deutschland spätestens zur U3, also mit 4-5 Wochen mittels Ultraschalls auf das Vorliegen dieser Fehlstellung untersucht.

Es gibt bestimmte Risikofaktoren, bei denen der Ultraschall bereits im Rahmen der U2 hier im Krankenhaus durchgeführt werden sollte. Diese sind:

- Beckenendlage

- Mehrlingsgeburt

- Frühgeburtlichkeit

- Hüftdysplasie in der direkten Familie (Eltern oder Geschwister des neugeborenen Kindes)

- Sichtbare Fehlstellungen der Beine oder Füße

Sollte bei Ihnen oder bei einem engen Familienangehörigen eine Hüftdysplasie vorliegen oder wurde jemand als Säugling aufgrund einer Hüftdysplasie behandelt, so informieren Sie bitte Ihre betreuende Pflegekraft und den/die Kinderarzt/-ärztin bei der U2. Bei der U2 wird auch untersucht, ob andere Fehlstellungen der Füße oder Beine vorliegen, die ein Hüftultraschall noch vor Entlassung aus dem Krankenhaus notwendig machen.

Sollte der Ultraschallbefund auffällig sein, so wird Ihr Kind von den Kolleg;innen der Kinderorthopädie im Franziskus Hospital untersucht. Dort wird festgelegt, ob eine Behandlung mit einer Schiene oder Bandage notwendig ist, oder ob eine enge Beobachtung ausreicht. Auffällige Befunde werden wir stets persönlich mit Ihnen besprechen.

Vitamin D- und Fluorid-Prophylaxe

Nach den aktuellen Leitlinien sollen reife Neugeborene 500 IE Vitamin D und 0,25 mg Fluorid pro Tag erhalten. Dies ist als Kombinationspräparat von unterschiedlichen Herstellern verfügbar und kann von Ihrem/r Kinderarzt/-ärztin verordnet werden. Frühgeborene sollen aufgrund ihres erhöhten Bedarfs in den ersten Lebensmonaten 1000 IE Vitamin D pro Tag erhalten.

Wie verabreicht man Vitamin D und Fluorid?

Die Kombinationspräparate gibt es in Form einer Schmelztablette, die einmal täglich dem Säugling verabreicht werden muss. Diese Tablette kann man entweder in die Wangentasche legen, wo sie sich auflöst und dann geschluckt wird, oder man löst die Tablette mit etwas Säuglings- oder Muttermilch oder heißem Wasser auf einem Plastiklöffel auf und verabreicht sie nach Abkühlen vor oder während der Nahrungsaufnahme. Vitamin D gibt es auch allein als Tropfen, die auch jeden Tag verabreicht werden müssen. Diese Tropfen sind allerdings ohne Fluorid-Beimengung.

Ich stille mein Kind. Reicht das nicht?

Muttermilch- und Säuglingsnahrung enthalten ebenfalls Vitamin D, aber nicht in ausreichender Menge, so dass eine Zufuhr von außen erfolgen muss. Muttermilch enthält 12–60 IE Vitamin D/Liter und nur geringe Mengen an Fluorid (0,005 mg/Liter).

Warum ist Vitamin D wichtig für mein Kind?

Vitamin D ist vor allem für den Knochenstoffwechsel (Knochenaufbau) und für das Immunsystem wichtig. Säuglinge mit einem Vitamin D-Mangel erleiden häuig eine Knochenerweichung und daraus resultierend eine Knochenverkrümmung (sog. Rachitis).

Wie lange muss ich Vitamin D verabreichen?

Vitamin D kann später auch vom Körper selbst produziert werden. Dies geschieht in der Haut über die Sonneneinstrahlung. Im Säuglingsalter ist dies aber nicht ausreichend bzw. in der dunklen Jahreszeit schwer zu erreichen. Die Vitamin D-Gabe über die Schmelztablette bzw. über die Tropfen sollte bis zum zweiten Frühsommer erfolgen, also insgesamt für die Dauer von ca. 1- 1,5 Jahren. Danach ist die UV-Exposition im Freien und die Eigensynthese von Vitamin D bei hellen Hauttypen ausreichend. Bei ethnisch dunklen Hauttypen wird empfohlen, die Vitamin D-Substitution länger fortzuführen.

Warum ist Fluorid wichtig für mein Kind?

Fluorid ist ein Spurenelement, dass Erwachsene mit der Nahrung aufnehmen. Fluorid schützt effektiv vor Karies. Es unterstützt den Aufbau des Zahnschmelzes und verhindert dessen Abbau. Außerdem wird Fluorid aktiv in den Zahnschmelz eingebaut. Dies geschieht breits kurz nach der Geburt ohne dass die Säuglinge den Zahndurchbruch hatten. Daher sollen Säuglinge nach aktuellen Empfehlungen ab der 2. Lebenswoche eine Fluorid-Substitution (0,25 mg/Tag) erhalten.

Wie lange muss ich meinem Kind Fluorid verabreichen?

Die Ergänzung von Fluorid sollen die Kinder bis zum Durchbruch des ersten Milchzahns erhalten. Nach dem Zahndurchbruch gibt es zwei Möglichkeiten zur weiteren Fluoridversorgung. Entweder werden die Fluoridpräparate weiter eingenommen und die Zähne werden mit fluorid-sparsamer/freier Zahnpasta geputzt oder das Zähneputzen erfolgt mit fluoridhaltiger Zahnpasta (mind. 0,125 g) 2 x täglich. Bei dieser Alternative muss weiterhin eine Tablette bzw. Tropfen mit 500 IE Vitamin D eingenommen werden, aber der Fluorid-Anteil sollte dann weggelassen werden.

Vitamin-K-Prophylaxe

Vitamin K ist ein für die Blutgerinnung wichtiges Vitamin, das der Körper nicht selber herstellen kann. Alle Neugeborenen werden mit einem niedrigen Vitamin K-Spiegel geboren. Manche Neugeborene kommen trotz ausgewogener Ernährung der Mutter mit einem Vitamin K-Mangel auf die Welt. Dieser Mangel kann unbehandelt zu schweren Hirn-, Haut- oder Magen-Darm-Blutungen führen, sogenannte Vitamin K-Mangelblutungen. Früher hat dies 0,6 Prozent aller Neugeborenen in unterschiedlicher Schwere betroffen. Diese Blutungen können zu schweren Folgeschäden oder sogar zum Tode führen. Im Falle einer Beschneidung des männlichen Neugeborenen ist außerdem die Nachblutungsrate deutlich erhöht (bis zu 14 Prozent).

Ein Vitamin K-Mangel ist äußerlich nicht erkennbar.

Deshalb gilt die Empfehlung, allen Kindern nach der Geburt drei Mal Vitamin K zu geben:

- kurz nach der Geburt im Rahmen der U1

- zur U2 am 3.-10. Lebenstag

- zur U3 in der 4.-5. Lebenswoche

Es handelt sich dabei um ein flüssiges Medikament, das den Kindern in den Mund geträufelt wird. Kranke Kinder oder kleine Frühgeborene, die ohnehin einen Venenzugang haben, können das Medikament auch über die Vene erhalten.

Mit vielen Studien ist gesichert, dass diese Maßnahme die oben genannten Blutungen verhindern kann. Durch die Prophylaxe sind nur noch weniger als 0,2 von 100.000 Neugeborenen von einer Vitamin K-Mangelblutung betroffen.

Die Vitamin K-Gabe schadet den Kindern nicht. Auch bei ausreichendem Vitamin- K-Spiegel Ihres Kindes, ist eine Überdosierung nicht möglich.

Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an.

Neugeborenen-Gelbsucht

Bei der Neugeborenen-Gelbsucht kommt es zu einer Gelbfärbung der Haut und Augäpfel des Kindes. Meistens fällt dies am 2. oder 3. Lebenstag auf und erreicht seinen Höhepunkt am 5. Lebenstag. Ursache dafür ist, dass nach der Geburt eine hohe Zahl roter Blutkörperchen abgebaut wird, da sie nicht mehr gebraucht werden. Der dabei frei werdende rote Blutfarbstoff (Hämoglobin) wird zu gelbem Blutfarbstoff (Bilirubin) abgebaut und dann in der Leber weiter umgewandelt und ausgeschieden. Die Leber der Neugeborenen ist dieser Aufgabe oft noch nicht gewachsen, sodass sich etwas von dem gelben Blutfarbstoff in Haut und Augen ablagert. Dies ist zunächst nicht gefährlich. Erst wenn der Gelbsuchtwert eine gewisse Schwelle überschreitet, kann er sich im Gehirn ablagern und zu schweren Hirnschäden bis zum Tod führen.

Um dies zu verhindern, kann man den Gelbsuchtwert durch Aufsetzen eines Gerätes auf die Haut oder durch eine Blutentnahme messen

Sollte der Wert einen bestimmten Grenzwert überschritten haben, ist eine Therapie notwendig. Diese ist eine spezielle Lichttherapie, bei der die Haut Ihres Kindes über 24 Stunden mit blauem Licht beleuchtet wird. Dadurch wird der gelbe Blutfarbstoff löslich und kann ausgeschieden werden.

Je nach Familiengeschichte bzw. Vorbefunden aus Schwangerschaft und Geburt sind darüber hinaus eventuell noch weitere Untersuchungen notwendig, die der/die Kinderarzt/-ärztin individuell mit Ihnen bespricht.

Während Ihres stationären Aufenthaltes wird die Gelbfärbung der Haut durch die Kinderärzte/-innen sowie Pflegefachkräfte beurteilt und falls notwendig die weiteren Untersuchungen und Therapien eingeleitet.

Da die Gelbsucht ihren Höhepunkt am 5. Lebenstag erreicht, ist es wichtig, dass Sie auch zu Hause für dieses Thema sensibilisiert sind. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nachsorgehebamme oder Ihre/n Kinderarzt/-ärztin wenn Ihnen in den ersten Lebenswochen eines der folgenden Symptome bei Ihrem Kind auffällt:

- Schläfrigkeit: Baby meldet sich nicht, wenn es Hunger hat, schläft direkt an der Brust oder der Flasche ein oder trinkt unzureichende Mengen

- Entfärbter Stuhl: Der Stuhl des Neugeborenen hat (nach Entleerung des Kindspechs) eine gelbe bis dunkelgelbe Farbe. Sollte der Stuhl Ihres Kindes weiß sein, ist eine kinderärztliche Vorstellung dringend notwendig.

Neugeboreneninfektion – B-Streptokokken

Eine Neugeboreneninfektion oder Neugeborenensepsis ist eine seltene Erkrankung, bei der sich Bakterien im Körper des Kindes ausbreiten, die vor, während oder nach der Geburt auf das Neugeborene übergegangen sind. Etwa 1 von 1000 Neugeborenen erleidet eine solche Infektion in den ersten drei Tagen. Sie kann aber auch noch bis zum 4. Lebensmonat auftreten.

Die betroffenen Kinder haben häufig aber nicht immer Fieber, sind schlapp und antriebslos und wirken blass oder gar grau. Auch eine stöhnende Atmung oder eine neu aufgetretene Trinkverweigerung können ein Hinweis sein. Es ist möglich, dass nur eines dieser Zeichen vorliegt.

Die häufigsten Erreger einer solchen Infektion bei reifen Neugeborenen sind die B-Streptokokken. Viele niedergelassene Frauenärzte/-innen führen 4-5 Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin einen Vaginalabstrich auf diese Bakterien durch. Etwa 15-20 Prozent der Frauen tragen diese Bakterien mit sich. Dies ist ganz normal und hat keinen Krankheitswert. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, so erhalten Sie vor der Geburt möglichst zwei Mal ein Antibiotikum im Kreißsaal. Bei raschen Geburten kann dies aus zeitlichen Gründen manchmal nicht mehr rechtzeitig geschehen, ein optimaler Abstand zur Geburt sind 4 Stunden.

Diese Maßnahme senkt das Risiko für eine Neugeboreneninfektion beim Kind, es verhindert die Infektion aber nicht komplett. Darüber hinaus gibt es weitere Erreger, vor allem Darmkeime, die ebenfalls eine solche Infektion auslösen können.

Bitte achten Sie auch zu Hause auf die oben genannten Symptome. Sollten Sie den Verdacht haben, bei Ihrem Kind könne eine Neugeboreneninfektion vorliegen, so nehmen Sie umgehend Kontakt mit Ihrem/r Kinderarzt/-ärztin oder Ihrer Hebamme auf. Lassen Sie Ihr Kind in den ersten 3-4 Lebensmonaten insbesondere bei Fieber (Temperatur > 38°C) immer ärztlich untersuchen. Warten Sie nicht bis zum nächsten Tag! Eine Neugeboreneninfektion ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, die umgehend behandelt werden muss.

Sollten bei Ihnen in der Schwangerschaft B-Streptokokken festgestellt worden sein, so informieren Sie bitte Ihre Hebamme und Ihre/n niedergelassene/n Kinderarzt/-ärztin.

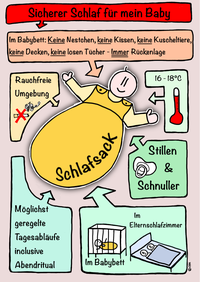

Sichere Schlafumgebung & Vermeidung Plötzlicher Kindstod

Der Plötzliche Kindstod (Englisch: sudden infant death syndrom - SIDS) ist für Eltern ein beängstigendes Thema. Er kommt vor allem im ersten Lebensjahr vor und die Ursachen sind heute noch nicht gänzlich geklärt. Dennoch zeigen sich Risikofaktoren, deren Vermeidung das SIDS-Risiko deutlich reduzieren können.

Schlafen in Rückenlage

Die Rückenlage ist die sicherste Lage im Schlaf: Mund und Nase sind nicht verdeckt, der Brustkorb kann sich frei entfalten. So kann Ihr Kind bei Bedarf auch kräftig husten und Speichel kann über die unten liegende Speiseröhre leicht wieder ablaufen. Die Seitenlage ist dagegen eher ungünstig, weil Ihr Kind so leicht in die gefährliche Bauchlage rollen kann. Mit 4-7 Monaten wird sich Ihr Kind selbst vom Rücken auf den Bauch drehen.

Weil die Bauchlage für das Erlernen motorischer Fertigkeiten wichtig ist, empfehlen wir, bereits frühzeitig die Bauchlage im Wachzustand, unter Ihrer Aufsicht, zu üben.

Vermeiden Sie es aber auch, Ihr Kind zum Schlafen fest einzuwickeln. Es soll sich im Schlaf bewegen können.

Wenn Sie selber wach sind, darf Ihr Kind gerne auf Ihrer Brust schlafen, dann auch in Bauchlage. Sollten Sie aber selber müde werden, müssen Sie es in seinem Bettchen ablegen, damit es nicht ungünstig verrutschen kann, dass es keine Luft bekommt. Schlafen Sie bitte auch nicht auf dem Sofa mit dem Kind auf Ihrer Brust ein.

Schlafen im Schlafsack

Idealerweise lassen Sie Ihr Kind in einem Schlafsack schlafen. Verwenden Sie einen Schlafsack mit eng anliegenden Oberteil und geräumigem Fußsack für die Beine. Er erschwert Ihrem Kind das Drehen in die Bauchlage und verhindert sowohl die Überdeckung und Überwärmung als auch ein Auskühlen durch Freistrampeln.

Neben Überbetten sollten Sie auch anderes Bettzeug vermeiden, das die Atemöffnungen bedecken könnte: Große Kopfkissen, Bettumrandungen aus Stoff („Nestchen“), tief eindrückbare, weiche Matratzen oder flauschige Matratzenauflagen.

Schlafen im eigenen Bett

Im ersten Lebensjahr sollte Ihr Kind mit Ihnen in einem Zimmer schlafen, aber im eigenen Bett. Gut geeignet sind hierfür sogenannte Beistellbettchen.

Das gemeinsame Schlafen im elterlichen Bett ist dagegen mit einem erhöhten Risiko für den plötzlichen Kindstod verbunden und sollte vermieden werden.

Raumtemperatur

Das Schlafzimmer sollte möglichst nicht geheizt werden. Raumtemperaturen zwischen 16-18°C sind in der kalten Jahreszeit optimal. Bitte lüften Sie vor dem Schlafenlegen des Kindes noch einmal gut durch.

Rauchfreie Umgebung

Besonders schädlich ist das aktive und passive Rauchen der zukünftigen Mutter während der Schwangerschaft, da Teer und Nikotin über den Blutkreislauf der Mutter direkt in den kindlichen Körper gelangen.

Nach der Geburt senken Sie als Eltern das Risiko für den Plötzlichen Kindstod erheblich, indem Sie Ihr Kind möglichst in einer rauchfreien Umgebung aufwachsen lassen.

Vor allem sollten Sie in dem Zimmer, in dem Ihr Kind schläft, nicht rauchen.

Weitere Risikofaktoren während und nach der Schwangerschaft neben dem Rauchen sind Alkohol- und Drogenkonsum.

Stillen

Gestillte Kinder sind nur selten vom Plötzlichen Kindstod betroffen. Ob dieser Schutz durch die Muttermilch selbst entsteht oder durch die intensive Zuwendung und große Nähe von Mutter und Kind, ist unbekannt.

Schnuller

Statistisch schützt der Gebrauch eines Schnullers vor dem Plötzlichen Kindstod. Insbesondere, wenn Sie Ihr Kind nicht stillen oder wenn Ihr Kind den Daumen oder seine Finger zur Beruhigung einsetzt, sollten Sie über den Gebrauch eines Schnullers nachdenken. Für den Kiefer und für das spätere Abgewöhnen ist der Schnuller auf jeden Fall besser als der Daumen. Um die Veränderungen am Kiefer möglichst gering zu halten und Zahnfehlstellungen zu minimieren, wählen Sie möglichst einen Schnuller mit einem schmalen Steg. Zahnärzte empfehlen, bereits mit 12 Monaten eine Schnullerentwöhnung durchzuführen. Wichtig ist. die Schnullernutzung auf den Schlaf zu begrenzen.

Familiäre SIDS- Belastung

Wenn es in Ihrer nahen Verwandtschaft bereits zu SIDS-Fällen gekommen ist oder wenn Ihr Kind spezielle Atemprobleme hat, dann wird Sie Ihr/e Kinderarzt/ärztin über Spezialuntersuchungen und die Möglichkeiten einer Schlafüberwachung (Heimmonitoring) beraten.

Das schreiende Baby

Umgang mit dem unaufhörlich schreienden Säugling

Nach der Geburt haben Sie Ihr Kind bereits behutsam kennengelernt. Sie wissen zumeist, wann Ihr Kind Hunger hat, wann der Bauch drückt und wann die volle Windel stört. Und manchmal möchte das Kind auch nur kuscheln. Sie sind der Experte für Ihr Kind und seine Befindlichkeiten.

Und dann gibt es leider ab und zu Phasen, in denen Sie Ihr Kind einfach nicht beruhigen können, egal was Sie tun. Kinder können ihre Eltern zuweilen verzweifeln lassen.

Bitte denken Sie in solchen Phasen daran, dass man einen Säugling niemals schütteln darf. Dies würde zu schweren Hirnblutungen mit Spätfolgen, oft bis zum Tod, führen.

Wenn Sie sich in einer solchen Situation befinden und Sie nicht mehr wissen, was Sie noch tun können, versuchen Sie zunächst, das Kind an eine andere Bezugsperson abzugeben. Sollten Sie alleine sein und befürchten, die Beherrschung zu verlieren, legen Sie Ihr Kind ins Kinderbett, gehen kurz aus dem Zimmer und schließen die Tür. Holen Sie tief Luft und trinken ein Glas Wasser oder eine Tasse Tee. Ein gesundes Kind nimmt keinen Schaden, wenn es mal fünf Minuten schreit. Wenn Sie dann nach wenigen Minuten selber wieder ruhiger geworden sind, gehen Sie zurück zum Kind und nehmen es wieder auf den Arm.

Ohnehin gilt immer: Wenn jemand aus Ihrem Umfeld (Familie, Freunde, Nachbarn) anbietet, auf Ihr Kind aufzupassen, damit Sie z. B. in Ruhe schlafen, duschen oder einkaufen können, nehmen Sie das Angebot gerne an. Wir sind nicht dafür gemacht, 24 Stunden am Tag alleine auf ein Neugeborenes aufzupassen. Man sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen – jetzt müssen Sie sich Ihr kleines Dorf selber schaffen.

Sollte Ihr Kind immer wieder solche anstrengenden Schreiphasen haben, nehmen Sie bitte Kontakt zum/zur Kinderarzt/-ärztin auf, der/die nach den Ursachen suchen kann. Er/Sie kann Sie ggf. auch an eine Schreiambulanz vermitteln, die weitere Hilfe anbietet.

Paulinchen e.V. - Initiative für brandverletzte Kinder

Nur wer die Gefahren kennt, kann sein Kind davor schützen. Prävention ist ein wichtiges Anliegen von Paulinchen e.V., um Kinder vor diesen folgenschweren Unfällen mit heißen Flüssigkeiten, heißen Flächen, Feuer, Strom und Säuren zu bewahren.

Expert*innen schätzen, dass sich etwa 60 % aller Unfälle durch Aufklärung vermeiden lassen. Deshalb fordert Paulinchen e.V. dazu auf, andere Menschen auf Unfallgefahren aufmerksam zu machen, um gemeinsam die Unfallzahlen zu reduzieren!

Gleichzeitig weist Paulinchen e.V. auf Erste-Hilfe-Maßnahmen im Falle eines thermischen Unfalls hin.

Wochenbett-Depression

Liebe Mutter,

bald gehen Sie nach Hause, um Ihr Leben als kleine oder erweiterte Familie zu beginnen.

Gerade am Anfang gibt es dabei viele neue Ereignisse und Eindrücke und Ihr Körper erfährt viele hormonelle Veränderungen. Dies kann schon kurz nach der Geburt zum sogenannten „Babyblues“ (früher: "Heultage") führen. In dieser Zeit, die etwa 2-5 Tage nach der Geburt einsetzt, werden viele Mütter schon bei kleinsten Gefühlsregungen emotional, müssen schnell und oft weinen. Dies ist eine völlig normale Antwort Ihres Körpers auf die hormonellen Umstellungen. Die Grundstimmung ist dabei in der Regel gut, auch wenn viele Mütter gerade in dieser Zeit sehr müde sind.

Wenn dies aber nicht besser wird und vielleicht nach 2-3 Wochen eine bleierne Müdigkeit und Abgeschlagenheit hinzukommt, wenn Sie morgens nicht mehr aus dem Bett kommen und vielleicht manchmal gar nicht wissen, was Sie mit Ihrem Kind anfangen sollen, kann es sein, dass Sie eine Wochenbettdepression entwickeln. Dann nehmen Sie bitte unbedingt mit Ihrer Hebamme oder Ihrem/Ihrer Frauenarzt/-ärztin Kontakt auf, damit Sie rasch Hilfe bekommen.

Wenn Sie schon früher einmal an einer Depression erkrankt waren, sind Sie besonders gefährdet. Bitte wenden Sie sich an Ihr bekanntes Netzwerk (Psychologen, Psychiater etc.).

Liebe Partner,

wir bitten Sie besonders, in dieser Zeit gut auf Ihre Partnerin aufzupassen. Manche Mütter bemerken zunächst gar nicht, dass „etwas nicht stimmt“. Sollten Sie sich Sorgen machen, sprechen Sie es frühzeitig an, gerne auch mit der Hebamme oder dem/der Frauenarzt/-ärztin.

Liebe Eltern,

wir hoffen, dass Sie als Familie diese Erkrankung nicht trifft. Sollte es trotzdem so kommen, lassen Sie sich helfen. Der erste Schritt ist oft der schwierigste.

Babylotsen

Manchmal verläuft eine Schwangerschaft anders, als man es sich gewünscht hat. Auch die Geburt selbst und die Zeit danach sind nicht immer einfach. Dann sind die Babylotsen gerne für Sie da.

Die Aufgaben der Babylotsen in drei Worten:

ERKENNEN – KLÄREN – VERNETZEN

Babylotsen möchten in der neuen Lebenssituation mit dem Baby bestmögliche Voraussetzungen für Familien schaffen. Sie bieten kostenlose Hilfe auf freiwilliger Basis an.

Die Babylotsen klären mit Ihnen gemeinsam, welche Unterstützungsmöglichkeiten es in Ihrer konkreten Situation gibt. Gerne begleiten wir Sie während Ihres Aufenthaltes im St. Franziskus-Hospitals. Auch für die Zeit nach der Geburt gibt es zahlreiche unterstützende Angebote in Münster und Umgebung. Hier bieten wir Informationen und Vernetzung,

So kann der Start mit dem Baby gut gelingen!

Beate Riße

Tel.: 0251 935-5613

E-Mail: babylotsen(at)sfh-muenster.de

Hjördis Bayer

Tel.: 0251 935-5612

E-Mail: babylotsen(at)sfh-muenster.de

Frühe Hilfen

Frühe Hilfen

"Frühe Hilfen" sind Angebote für Eltern in der Schwangerschaft und für Familien mit Kindern bis drei Jahre. Sie sind niedrigschwellig und richten sich besonders an Familien in belastenden Lebenslagen. Frühe Hilfen dienen der Stärkung der elterlichen Beziehungs- und Erziehungskompetenz.

Das Leben mit einem Kind bringt viel Freude, aber auch viele Veränderungen mit sich. Eltern geraten dabei durchaus an ihre Grenzen. Um sie hierbei zu unterstützen, gibt es Frühe Hilfen. Sie umfassen praktische Hilfen, Beratung, Vermittlung und Begleitung.

Unten finden Sie die Websites der Frühen Hilfen mit Kontakten, Beratungsstellen, Eltern-Kind- Gruppen etc.